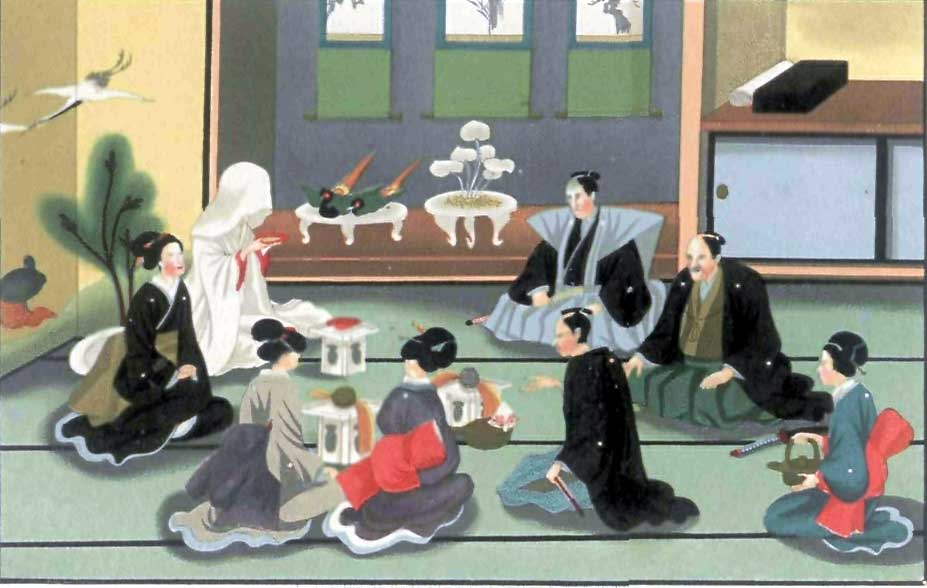

とくに日本の婚礼儀式で、 三三九度 の杯を取り交わして夫婦の契りを結ぶ。 それ以外の約束の固めにも、しばしば杯事が行われる。 たとえば、侠客 (きょうかく)仲間などは、杯に須恵器 (すえき)を用い、杯を交わしたのち、それを割り捨てて契約を絶対化する風習もある。 『古事記』の大国主命 (おおくにぬしのみこと)の神話においても、須勢理毘売 (すせりひめ)が正妻になる際、杯を献じ、「盃結

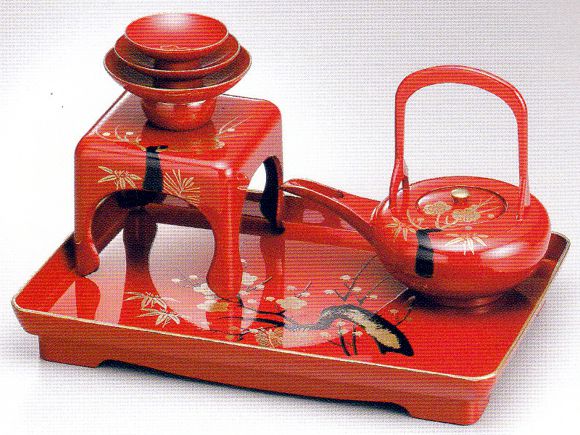

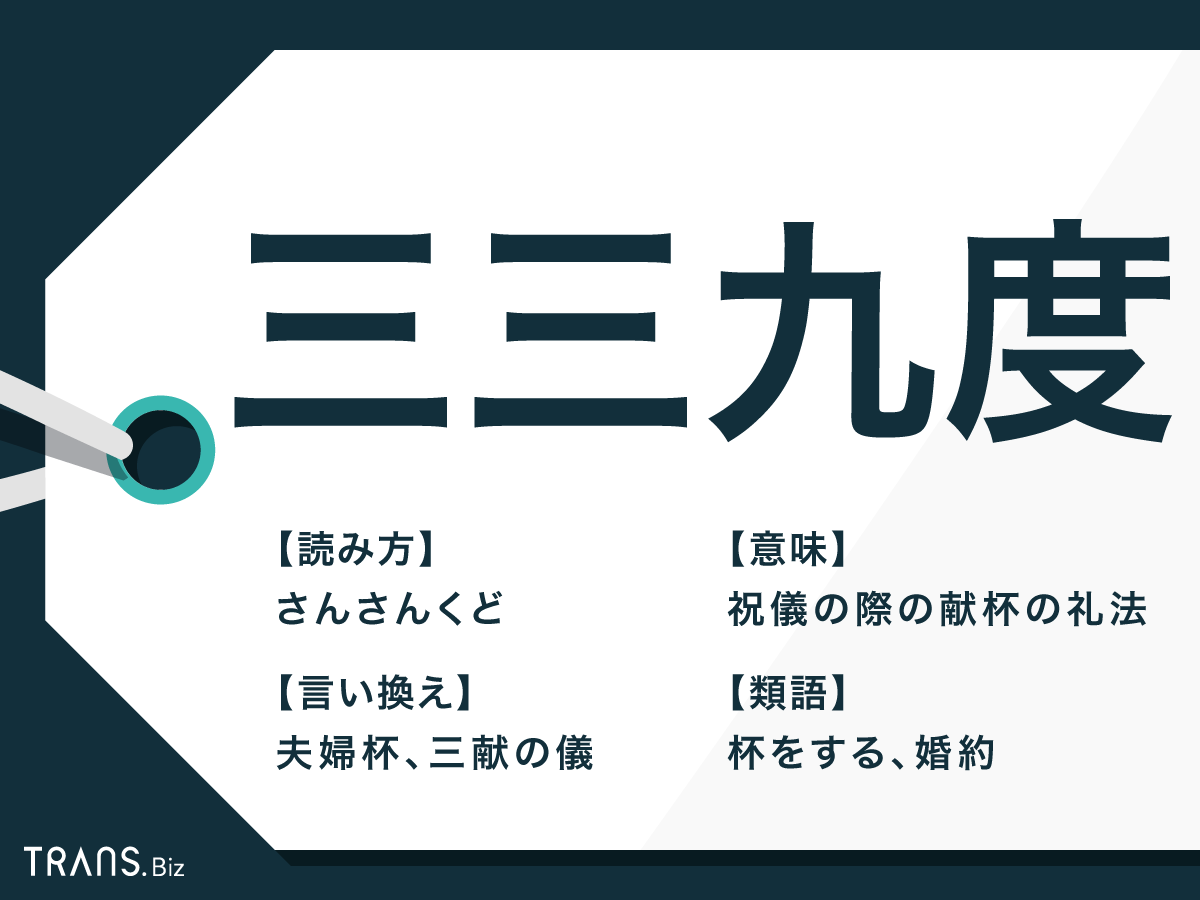

三々九度の杯 英語- 神前式では必ず行われる三々九度。 この儀式の始まりは江戸時代でした。 三組に重ねられた杯に2度お酒を注ぐ真似をし、3度目に本当にお酒を注ぎます。 そして、杯のお酒を、3度に分けて飲みます。 3つの杯をそれぞれ3度ずつ、合計で9回飲むので三々九度というそうです。 3や9は、昔からおめでたい数字だそうで、この数字を繰り返すことで、更におめでたいという説や数字を 「三々九度」は、「三献(さんこん)の儀」や「夫婦固めの盃」などとも呼ばれ、新郎と新婦が神前で日本酒を飲み交わす儀式のこと。 同じ盃に注がれた酒を飲むことで、夫婦の契りを交わすと言う意味があります。 また、新郎と新婦が繰り返し盃を重ねることによって、縁を結ぶという意味もあるのだとか。 「三々九度」で飲み交わす日本酒は神聖な「お神酒(おみき)」 「三々九

三々九度の杯 英語のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  | |

|  |  |

|  | |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

| ||

|  | |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

|  |  |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

|  |  |

|  |  |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

|  | |

「三々九度の杯 英語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |

正式な飲み方は、大中小の三つ重ねの杯を使って、それぞれの杯に注がれたお屠蘇をひとりで飲み干すようにします。 結婚式の三々九度と同じように、飲む時も二度口をつけたあと三度目に飲み干します。 杯は手を「入」という形に重ねて持ったあと、体の正面で胸の高さに杯を上げ、お屠蘇を注いでもらいます。 お酒が苦手な方は注がれる時に量を減らしてもらって、軽く口をつけましょう。 お とくに血縁関係のない他人同士が、(今後も)よろしくお願いします、という意味があります。 盃事-三献の儀- 和の結婚式で行う三々九度、正式には「三献の儀(さんこんのぎ)」と呼びます。 ここでは大小3段重ねになった盃(組杯、重ね盃)を使い

Incoming Term: 三々九度の杯, 三々九度の杯 読み方, 三々九度の杯 英語, 三々九度の杯 意味,

0 件のコメント:

コメントを投稿